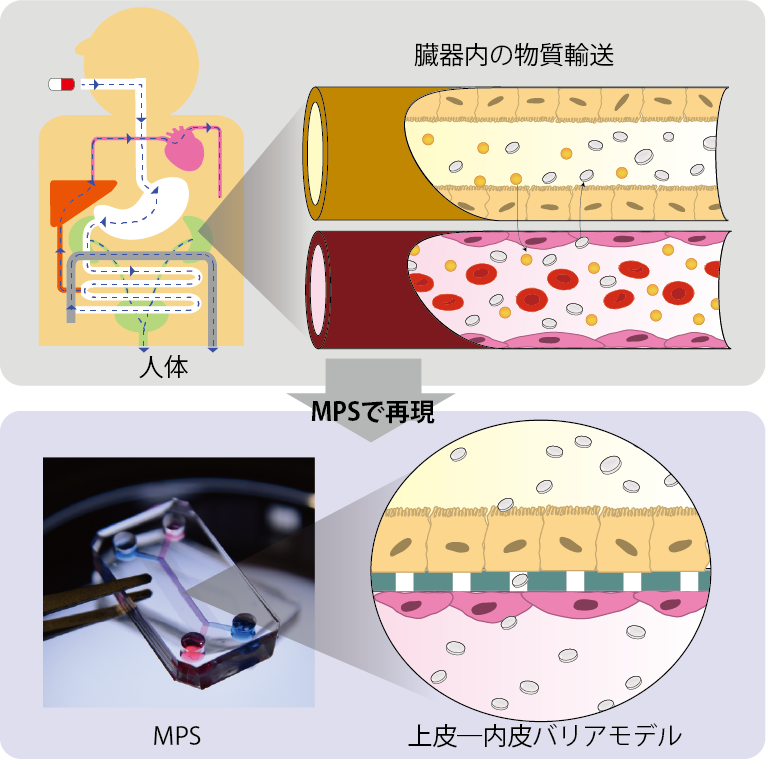

二次元培養: 上皮内皮バリアモデル

臓器と血管は両者の細胞によって界面を形成し、その界面を介して物質が輸送されています。例えば腎臓の尿細管では、血管内皮細胞と尿細管上皮細胞で形成された界面によって、血液側と尿側がわかれています。上皮細胞に発現しているトランスポーターによって、尿側から血液側へタンパク質、水分、電解質が再吸収され、血液側から尿側へ薬剤が排泄されます。

界面を介した新規薬剤の輸送を評価し、体内の薬物動態を予測することは、新規薬剤の安全性を高める上で極めて重要です。薬物動態を生体外で予測するためには、トランスポーターを十分に発現した上皮細胞を用いて、界面を再現することが必須です。

腎臓の場合、従来の初代細胞、不死化細胞ではトランスポーターの発現が不十分であり、薬剤の排泄を予測することが困難でした。一方、日本の強みであるヒトiPS細胞技術を活用すれば、ヒトiPS細胞から腎臓組織を作製することができ、その腎臓組織から高機能な尿細管細胞を分取することができます。この細胞をMPSに搭載し、尿細管の界面を再現することにより、薬剤の排泄が評価できることをこれまでに示してきました。

この技術を応用し、薬物動態試験・毒性試験の新スタンダードとなるMPSを開発します。また、他臓器についても開発を進めていきます。

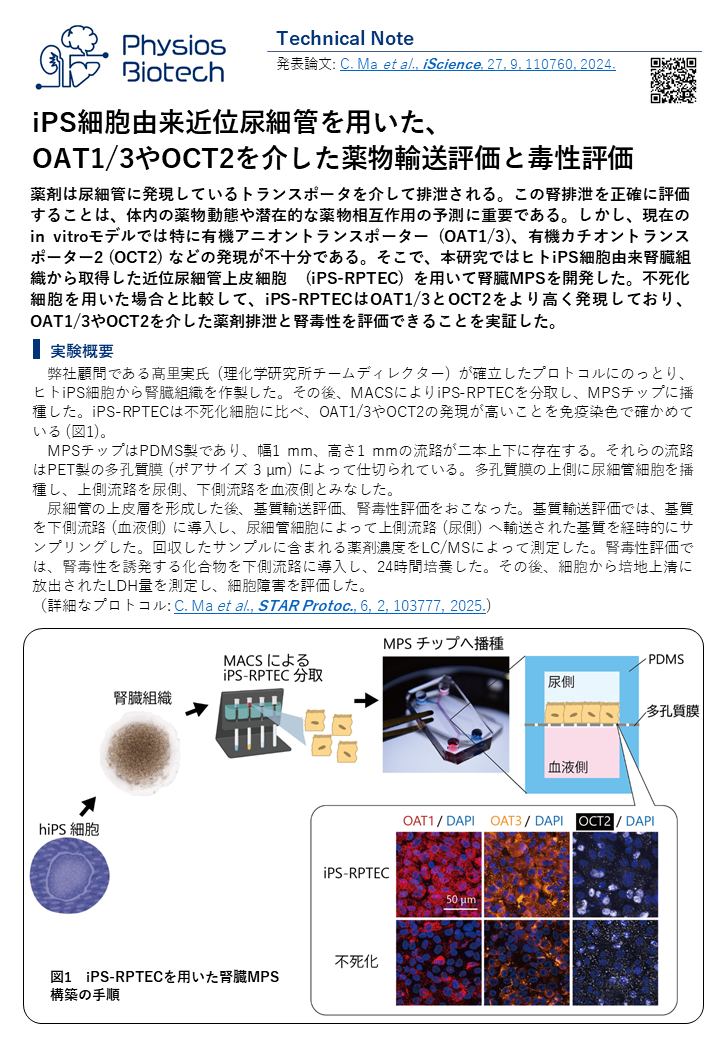

Technical note:iPS細胞由来近位尿細管を用いた、 OAT1/3やOCT2を介した薬物輸送評価と毒性評価

薬剤は尿細管に発現しているトランスポータを介して排泄されます。この腎排泄を正確に評価することは、体内の薬物動態や潜在的な薬物相互作用の予測に重要です。しかし、現在のin vitroモデルでは特に有機アニオントランスポーター (OAT1/3)、有機カチオントランスポーター2 (OCT2) などの発現が不十分でした。そこで、本研究ではヒトiPS細胞由来腎臓組織から取得した近位尿細管上皮細胞 (iPS-RPTEC) を用いて、腎臓MPSを構築しました。不死化細胞を用いた場合と比較して、iPS-RPTECはOAT1/3とOCT2をより高く発現しており、 OAT1/3やOCT2を介した薬剤排泄と腎毒性を評価できることを実証しました。

三次元培養: 血管網モデル

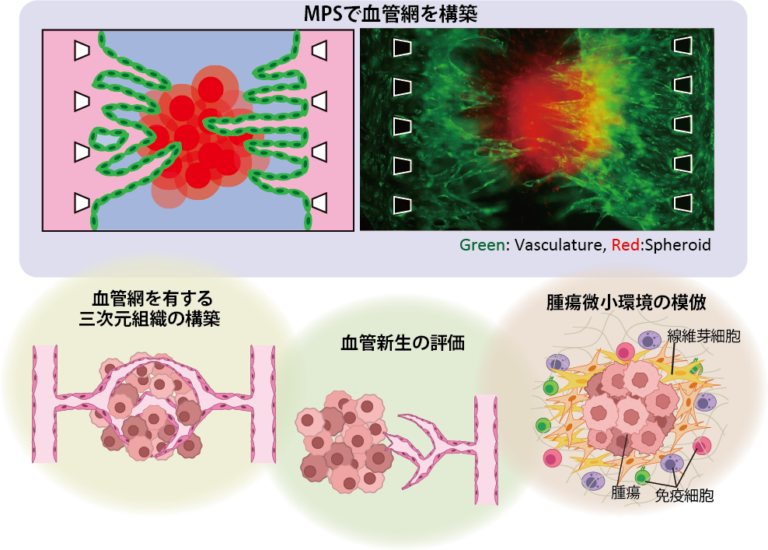

血管は酸素や栄養の供給、老廃物の排出において重要な要素です。また、血管は上皮細胞との相互作用を通じて、臓器の機能を維持、向上させています。一方、従来のディッシュ上で作製したスフェロイド・オルガノイド等の三次元組織は血管が欠如しているため、生体内と同様の機能を再現するのは困難でした。

MPS上で血管新生を誘導することにより、血管が接続された三次元組織を構築することが可能です。ピラーによって仕切られた三本の流路のうち,中央の流路にゲルと三次元組織を導入し、ゲルの界面に血管内皮細胞を接着させます。三次元組織から成長因子が分泌され、その濃度勾配に従い、新生した血管が三次元組織に向かって伸長していきます。このようにして形成された血管は管腔を有しており、血管を通じて三次元組織に培地や薬剤を送液することが可能となります。

このMPSはがん領域への応用も可能です。がん周辺には腫瘍血管や間質細胞を含んだがん微小環境が存在し、がんの悪性化や薬剤耐性の原因となっています。また、がんは酸素や栄養を取り込んで増殖するために、血管新生を積極的に誘導します。我々のMPSではがん微小環境の再現や血管新生の評価が可能であり、それらを標的にしたがん治療薬の開発に役立ちます。

これまで、繊維芽細胞のスフェロイド、各種がんスフェロイド、オルガノイド等、多種多様な三次元組織をMPS上で培養してきました。このノウハウを生かし、ユーザー様のニーズに応じたアッセイを開発いたします。

基盤技術: 血管新生を利用した血管網を有する生体組織の構築

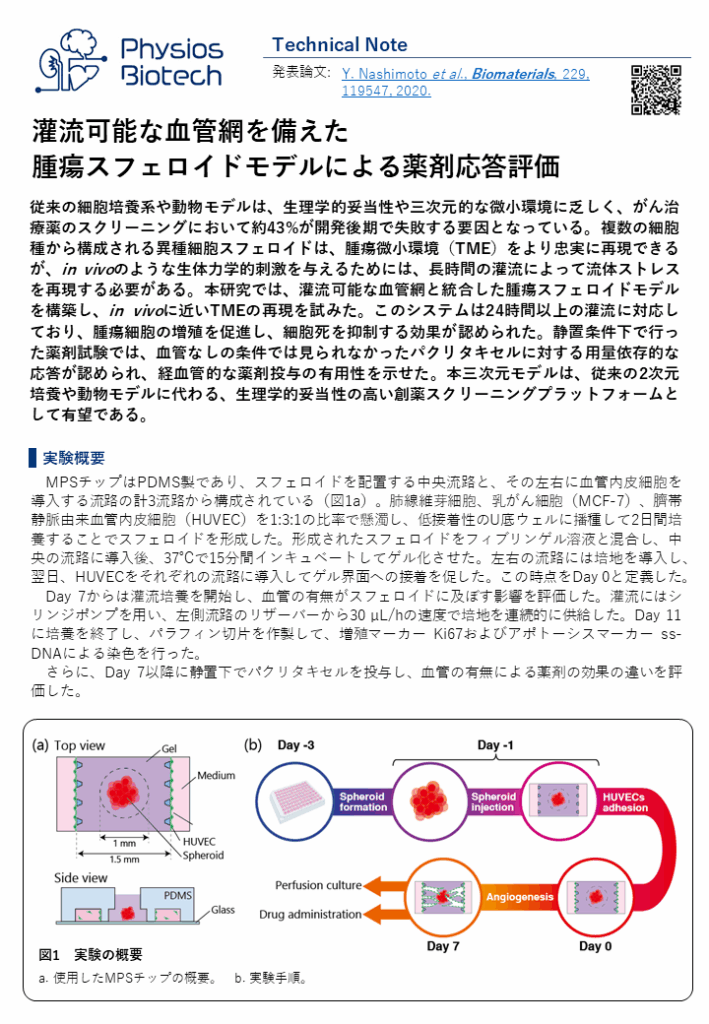

Technical note:灌流可能な血管網を備えた腫瘍スフェロイドモデルによる薬剤応答評価

従来の細胞培養系や動物モデルは、生理学的な妥当性や三次元的な微小環境に乏しく、がん治療薬のスクリーニングにおいて、約43%が開発後期で失敗する要因となっています。複数の細胞種から構成される異種細胞スフェロイドは、腫瘍微小環境(TME)をより忠実に再現することができますが、in vivoのような生体力学的刺激を与えるためには、長時間の灌流によって流体ストレスを再現する必要があります。

本研究では、灌流可能な血管網と統合した腫瘍スフェロイドモデルを構築し、in vivoに近いTMEの再現を試みました。このシステムは24時間以上の灌流に対応しており、腫瘍細胞の増殖を促進し、細胞死を抑制する効果が認められました。

また、静置条件下で行った薬剤試験では、血管のない条件では見られなかったパクリタキセルに対する用量依存的な応答が確認され、経血管的な薬剤投与の有用性を示すことができました。

本三次元モデルは、従来の2次元培養や動物モデルに代わる、生理学的妥当性の高い創薬スクリーニングプラットフォームとして有望であると考えられます。

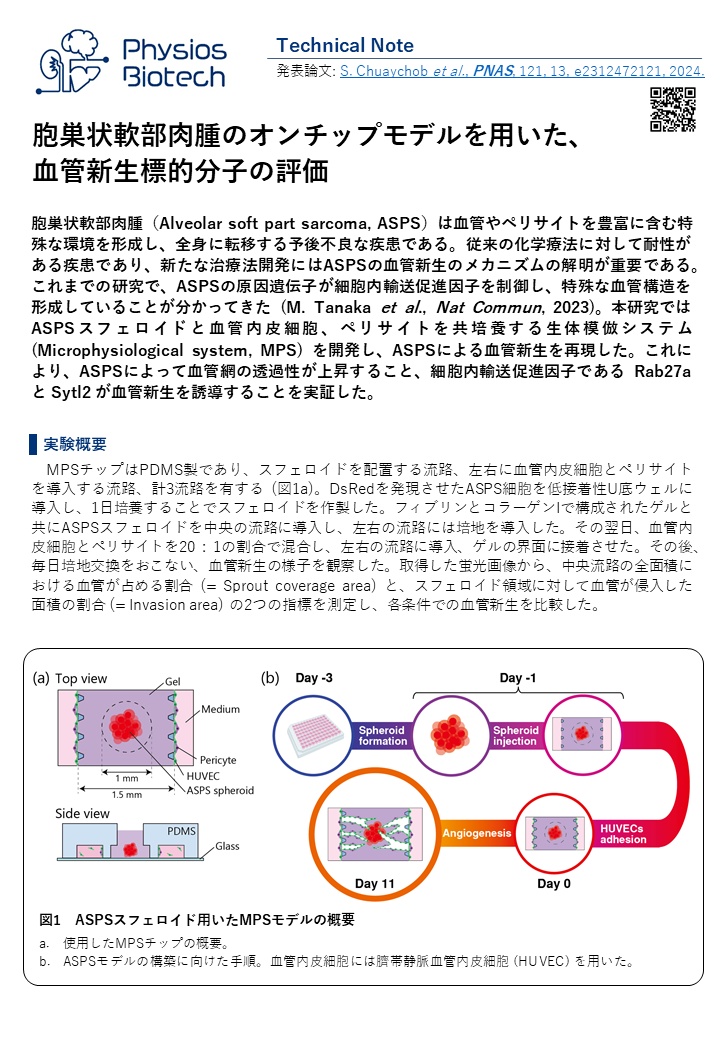

Technical note:胞巣状軟部肉腫のオンチップモデルを用いた、 血管新生標的分子の評価

胞巣状軟部肉腫(Alveolar soft part sarcoma, ASPS)は血管やペリサイトを豊富に含む特殊な環境を形成し、全身に転移する予後不良な疾患です。従来の化学療法に対して耐性がある疾患であり、新たな治療法開発にはASPSの血管新生のメカニズムの解明が重要です。これまでの研究で、ASPSの原因遺伝子が細胞内輸送促進因子を制御し、特殊な血管構造を形成していることが分かってきました (M. Tanaka et al., Nat Commun, 2023)。本研究ではASPSスフェロイドと血管内皮細胞、ペリサイトを共培養する生体模倣システム (Microphysiological system, MPS) を開発し、ASPSによる血管新生を再現しました。これにより、ASPSによって血管網の透過性が上昇すること、細胞内輸送促進因子である Rab27a と Sytl2 が血管新生を誘導することを実証しました。

原著論文:

原著論文: